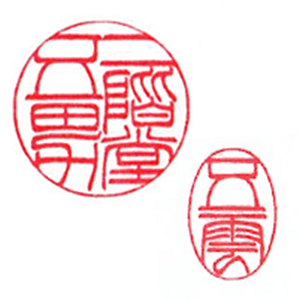

上の印鑑を見比べてみてください。右側の印鑑が中尾明文堂・ネット店の一級印章彫刻士が手仕上げした印鑑で、左の印鑑が機械で彫刻した印鑑です。その違いは一目瞭然かと思います。

機械彫りの印鑑との違いは、お客様の目で見て判断していただくのが一番です。機械彫りの印鑑は曲線部分が規則的ですし、ラインの太さが均一で直角です。 同じ機械があれば同じ印鑑が作れてしまう危険性もあります。そして機械彫りは捺印したときに印影が太く、洗練されていない印象を受けてしまいます。

生きた印相を生み出すために

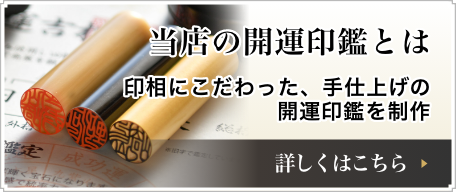

当店での印相は、「篆刻字林(てんこくじりん)」という辞書などを見て、彫刻文字のバランスを調和しながらつくっているので、既に手仕上げ前の状態で量販店の物とは文字のバランスが違ってきます。

当店での印相は、「篆刻字林(てんこくじりん)」という辞書などを見て、彫刻文字のバランスを調和しながらつくっているので、既に手仕上げ前の状態で量販店の物とは文字のバランスが違ってきます。

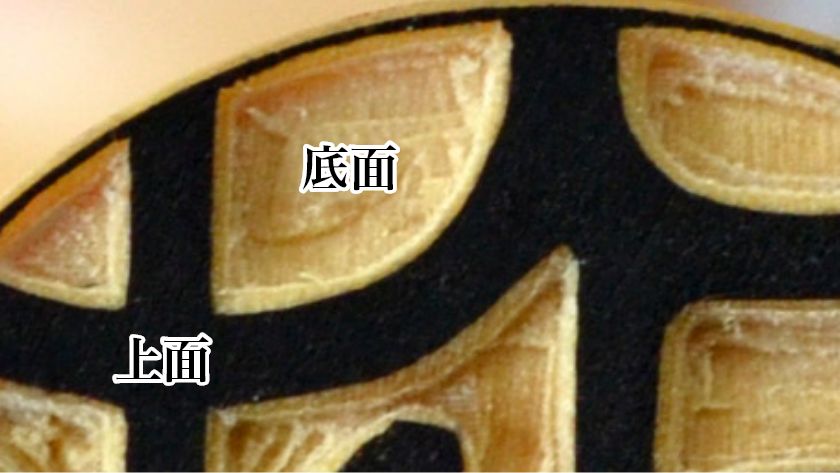

さらに手仕上げ印鑑は曲線部分のひとつひとつが不規則で、上面と底面の太さが違い台形状になっています。上面よりも底面が太くなるように彫っています。

こうすることで、細い線の部分でも強度が増して欠けにくくなります。これも手仕上げ印鑑の大きな特徴です。

1mm単位でのきめ細やかな仕上げにより、押したときの印影のラインの流麗さは機械彫りの印鑑とは比べものにならない美しさです。

私どもは、この手仕上げの印相を「生きた印相」と呼んでいます。で想いを込めて仕上げることによって、生命を持っているかのような有機的な息づかいを感じるためです。

同じ印相は二度と生まれない

手仕上げ印鑑の印影はお客様の姓名を鑑定し、吉相印になるよう調整致します。ここから、彫刻士がさらに手仕上げを行い、生きた印相を彫っていきます。だから、同じ印稿を使っても2度目は違う印相が出来上がってしまいます。

手仕上げ印鑑の印影はお客様の姓名を鑑定し、吉相印になるよう調整致します。ここから、彫刻士がさらに手仕上げを行い、生きた印相を彫っていきます。だから、同じ印稿を使っても2度目は違う印相が出来上がってしまいます。

もし紛失・破損してしまったら、もう一度印鑑を登録する必要がありますが、コピーされる心配はまずないのでご安心下さい。

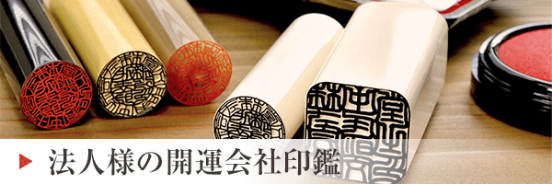

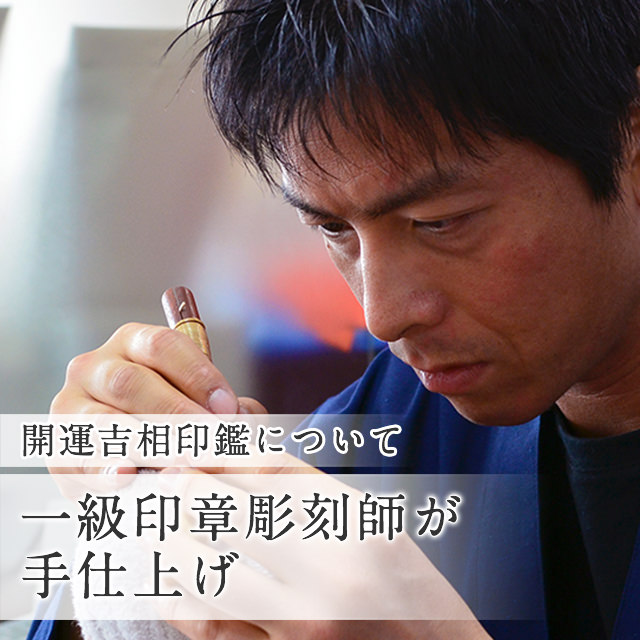

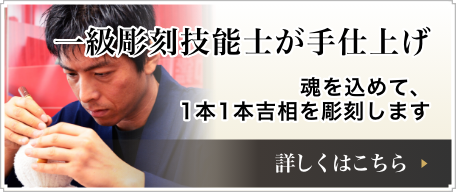

開運印鑑を手仕上げする印章彫刻技能士

上野山 有徳(うえのやま ゆうとく)

印章彫刻士 四代目店主

四柱推命認定鑑定士 (修了証取得)

一級印章彫刻技能士、全国印章技術大競技会 木口密刻の部で日本一に

2012年には全国印章技術大競技会 木口密刻の部において、世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞(最高位賞)を受賞いたしました。 「一生が勉強」を胸に精進致します。

平成31年3月下旬より繁忙期は近畿経済産業局長賞受賞作家さんにお手伝いして頂いております

彫刻工程にてこれまで店主の上野山有徳が全て担っておりましたが、平成31年3月より、近畿経済産業局長賞受賞、技術展覧会 金賞受賞 合計8回の一級彫刻技能士の方に手伝いして頂いております

【 有徳からの一言 】

全国的にも有名な印章作家さんです。数々の受賞歴はもちろん丁寧でまじめな人です(気さくな方です)仕事は早くて綺麗で正確です。私が自信を持って推薦する印章作家さんです。

なにわの名工(大阪府優秀技能者表彰)に選ばれた一級彫刻技能士の方に手伝って頂いております

【 有徳からの一言 】

私の先輩で仕上げのスピードと正確さは全国屈指です。

全国から職人が集まる技能グランプリにて

銀賞を取るなどの輝かしい経歴をお持ちです

繁忙期は大阪にある印章彫刻 専門会社・松碩社を経て現在は和歌山県の組合員である一級彫刻技能士の方に彫刻して頂いております。

上野山有徳の受賞歴と作品

第19回全国印章技術大競技会 木口密刻の部にて日本一の賞を受賞いたしました

2012年9月、第19回全国印章技術大競技会 木口密刻の部にて、最高位となる世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞を受賞いたしました。賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)は京都市左京区にある神社で通称は下鴨神社とよばれています。印章の神様を祀る下鴨神社にまつわる賞をいただいたことは、開運印鑑を彫る印章彫刻士としてはとても名誉なことでございます。

これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

2012年9月、第19回全国印章技術大競技会 木口密刻の部にて、最高位となる世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞を受賞いたしました。賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)は京都市左京区にある神社で通称は下鴨神社とよばれています。印章の神様を祀る下鴨神社にまつわる賞をいただいたことは、開運印鑑を彫る印章彫刻士としてはとても名誉なことでございます。

これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

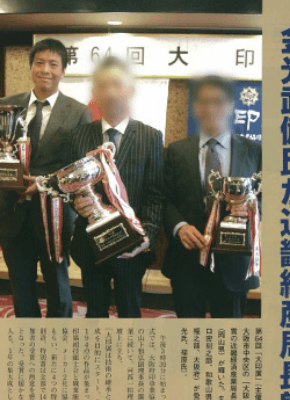

第64回 大阪府印章技術展覧会 大阪府知事賞

第68回 大阪府印章技術展覧会 近畿経済産業局長賞

第19回 全国印章技術大競技会 大会特別賞 第一位 木口密刻の部「世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞」

第21回 全国印章技術大競技大会 木口実印の部 金賞

第59回 大阪府印章技術展覧会 密刻の部「金賞」「技術委員長賞」

第60回 大阪府印章技術展覧会 密刻の部「金賞」「大阪府中央会会長賞」

第38回 九印連技術競技会 実印の部 鹿児島県知事賞

第61回 大阪府印章技術展覧会 木口 実印・認印の部 金賞

第68回 大阪府印章技術展覧会にて大会最高賞の近畿経済産業局長賞を受賞致しました

第64回 大阪府印章技術展覧会にて大阪府知事賞を受賞いたしました

2016年、第64回大阪府印章技術展覧会。そして第28回大阪府技能競技大会にて、 大会二位と大会最高位となる大阪府知事賞を受賞し、表彰式の様子が業界紙(月刊現代印章2016/12月号 月刊文具2016/11月号)に掲載されました。これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

2016年、第64回大阪府印章技術展覧会。そして第28回大阪府技能競技大会にて、 大会二位と大会最高位となる大阪府知事賞を受賞し、表彰式の様子が業界紙(月刊現代印章2016/12月号 月刊文具2016/11月号)に掲載されました。これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

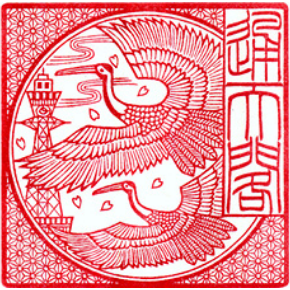

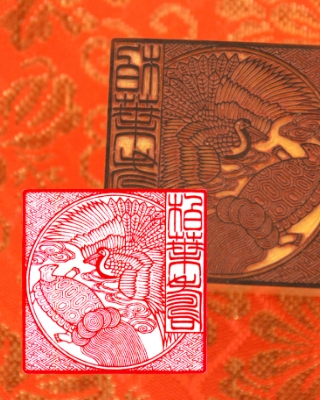

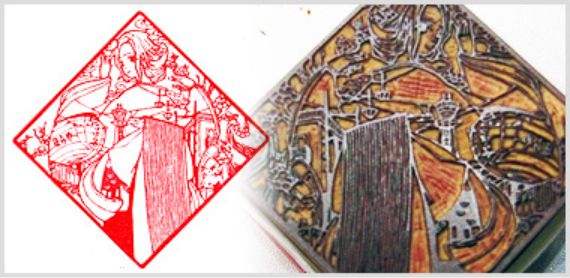

デザインフェスタvol.37にて、密刻の実演彫刻を行いました。

2013年5月19日、東京ビッグサイトで行われたデザインフェスタvol.37にて、印章彫刻士として密刻の実演彫刻を行わせていただきました。素敵なデザインの下絵はあらかじめ頂いていたので、会場では粗彫りと仕上げを行いました。非常に良い経験が出来ました。印章業界の発展に少しでも貢献出来れば幸いです。

2013年5月19日、東京ビッグサイトで行われたデザインフェスタvol.37にて、印章彫刻士として密刻の実演彫刻を行わせていただきました。素敵なデザインの下絵はあらかじめ頂いていたので、会場では粗彫りと仕上げを行いました。非常に良い経験が出来ました。印章業界の発展に少しでも貢献出来れば幸いです。

生きた印相を生み出す、愛用の道具たち

TOP > 一級印章彫刻士が手仕上げ

上の印鑑を見比べてみてください。右側の印鑑が中尾明文堂・ネット店の一級印章彫刻士が手仕上げした印鑑で、左の印鑑が機械で彫刻した印鑑です。その違いは一目瞭然かと思います。

機械彫りの印鑑との違いは、お客様の目で見て判断していただくのが一番です。機械彫りの印鑑は曲線部分が規則的ですし、ラインの太さが均一で直角です。 同じ機械があれば同じ印鑑が作れてしまう危険性もあります。そして機械彫りは捺印したときに印影が太く、洗練されていない印象を受けてしまいます。

生きた印相を生み出すために

当店での印相は、「篆刻字林(てんこくじりん)」という辞書などを見て、彫刻文字のバランスを調和しながらつくっているので、既に手仕上げ前の状態で量販店の物とは文字のバランスが違ってきます。 さらに手仕上げ印鑑は曲線部分のひとつひとつが不規則で、上面と底面の太さが違い台形状になっています。上面よりも底面が太くなるように彫っています。こうすることで、細い線の部分でも強度が増して欠けにくくなります。これも手仕上げ印鑑の大きな特徴です。

1mm単位でのきめ細やかな仕上げにより、押したときの印影のラインの流麗さは機械彫りの印鑑とは比べものにならない美しさです。

私どもは、この手仕上げの印相を「生きた印相」と呼んでいます。で想いを込めて仕上げることによって、生命を持っているかのような有機的な息づかいを感じるためです。

同じ印相は二度と生まれない

手仕上げ印鑑の印影はお客様の姓名を鑑定し、吉相印になるよう調整致します。ここから、彫刻士がさらに手仕上げを行い、生きた印相を彫っていきます。だから、同じ印稿を使っても2度目は違う印相が出来上がってしまいます。

もし紛失・破損してしまったら、もう一度印鑑を登録する必要がありますが、コピーされる心配はまずないのでご安心下さい。

開運印鑑を手仕上げする印章彫刻技能士

開運印鑑を手仕上げするのは、全国印章技術大競技会にて密刻の部で日本一に輝いた、数々の受賞歴を持つ若き一級印章彫刻技能士、四代目「上野山有徳」です

店主が「一級彫刻技能士」と「四柱推命鑑定士」の資格修了書を持つ数少ない店の一つです。

上野山 有徳(うえのやま ゆうとく)

印章彫刻士 四代目店主:上野山 有徳(うえのやま ゆうとく)

四柱推命認定鑑定士 (修了証取得)

一級印章彫刻技能士、全国印章技術大競技会 木口密刻の部で日本一に

四代目として店を継ぎ、

開運印鑑の中尾明文堂・ネット店、開運会社印鑑の中尾明文堂・ネット店をオープンさせました。三代目と共に印鑑の彫刻、ネットショップの店長として、さらに開運印鑑の姓名判断や画数鑑定などもこなします。2010年、念願の一級彫刻士の資格を取得、2012年には全国印章技術大競技会 木口密刻の部において、 世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞(最高位賞)を受賞いたしました。 「一生が勉強」を胸に精進致します。

平成31年3月下旬より繁忙期は近畿経済産業局長賞受賞作家さんにお手伝いして頂いております

彫刻工程にてこれまで店主の上野山有徳が全て担っておりましたが、平成31年3月より、近畿経済産業局長賞受賞、技術展覧会 金賞受賞 合計8回の一級彫刻技能士の方に手伝いして頂いております。

【 有徳からの一言 】

全国的にも有名な印章作家さんです。数々の受賞歴はもちろん丁寧でまじめな人です(気さくな方です)仕事は早くて綺麗で正確です。私が自信を持って推薦する印章作家さんです。

なにわの名工(大阪府優秀技能者表彰)に選ばれた一級彫刻技能士の方に手伝って頂いております。

【 有徳からの一言 】

私の先輩で仕上げのスピードと正確さは全国屈指です。全国から職人が集まる技能グランプリにて銀賞を取るなどの輝かしい経歴をお持ちです。

繁忙期は大阪にある印章彫刻 専門会社・松碩社を経て現在は和歌山県の組合員である一級彫刻技能士の方に彫刻して頂いております。

第19回全国印章技術大競技会 木口密刻の部にて日本一の賞を受賞いたしました

2012年9月、第19回全国印章技術大競技会 木口密刻の部にて、 最高位となる世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞を受賞いたしました。賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)は京都市左京区にある神社で通称は下鴨神社とよばれています。印章の神様を祀る下鴨神社にまつわる賞をいただいたことは、開運印鑑を彫る印章彫刻士としてはとても名誉なことでございます。 これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

第64回 大阪府印章技術展覧会 大阪府知事賞

第68回 大阪府印章技術展覧会 近畿経済産業局長賞

第19回 全国印章技術大競技会 大会特別賞 第一位 木口密刻の部「世界文化遺産賀茂御祖神社宮司賞」

第21回 全国印章技術大競技大会 木口実印の部 金賞

第59回 大阪府印章技術展覧会 密刻の部「金賞」「技術委員長賞」

第60回 大阪府印章技術展覧会 密刻の部「金賞」「大阪府中央会会長賞」

第38回 九印連技術競技会 実印の部 鹿児島県知事賞

第61回 大阪府印章技術展覧会 木口 実印・認印の部 金賞

第68回 大阪府印章技術展覧会にて大会最高賞の近畿経済産業局長賞を受賞致しました

令和3年、第68回大阪府印章技術展覧会にて大会最高賞の近畿経済産業局長賞を受賞致しました。 表彰式の様子が業界紙(月刊現代印章2021/12月号 月刊文具2021/11月号)に掲載されました。 これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

第64回 大阪府印章技術展覧会にて大阪府知事賞を受賞いたしました

2016年、第64回大阪府印章技術展覧会。そして第28回大阪府技能競技大会にて、大会二位と大会最高位となる大阪府知事賞を受賞し、表彰式の様子が業界紙(月刊現代印章2016/12月号 月刊文具2016/11月号)に掲載されました。これに満足せず、より一層の精進をお約束いたします。

デザインフェスタvol.37にて、密刻の実演彫刻を行いました。

2013年5月19日、東京ビッグサイトで行われたデザインフェスタvol.37にて、印章彫刻士として密刻の実演彫刻を行わせていただきました。素敵なデザインの下絵はあらかじめ頂いていたので、会場では粗彫りと仕上げを行いました。非常に良い経験が出来ました。印章業界の発展に少しでも貢献出来れば幸いです。

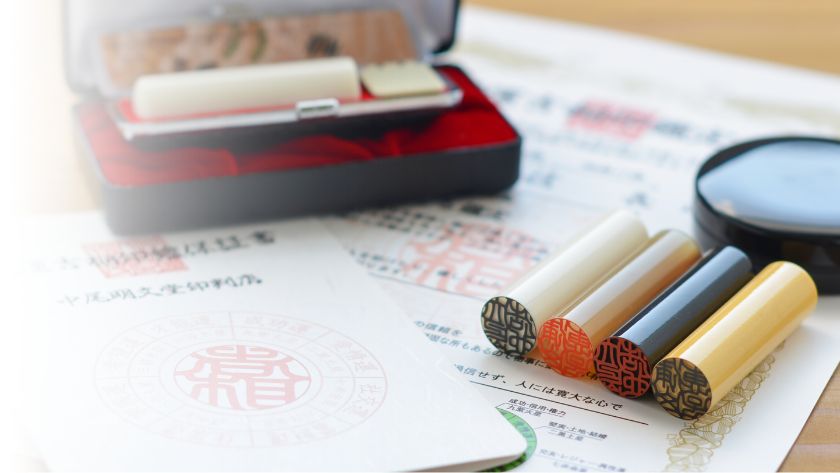

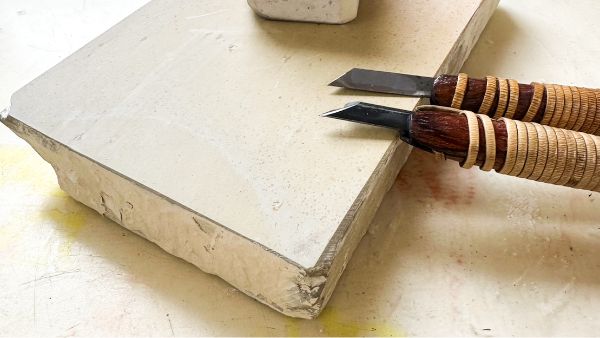

生きた印相を生み出す、愛用の道具たち

印鑑をつくるための道具を紹介いたします。 私たちが印鑑をつくりはじめたときからず~っと使い続けているので、かなり年季が入っているものもありますが、このような道具をつかって開運印鑑はつくられています。

「粗彫り刀・仕上げ刀」

粗彫り・仕上げの際に使用する刀です。

「四代目の彫刻台」

四代目店主、上野山有徳の彫刻台です。

「墨入れ台」

印鑑に朱や墨をつける際に使う台です。

「墨と硯」

印稿を作る際や印に墨をつける際に使います。

「天然砥石と白名倉」

刃物を研ぐのに使います

「印泥」

印鑑に朱をつけるために使います。

「坊主」

彫刻する際に手を固定するために使用します。

「捺印台」

捺印する際に使う台です

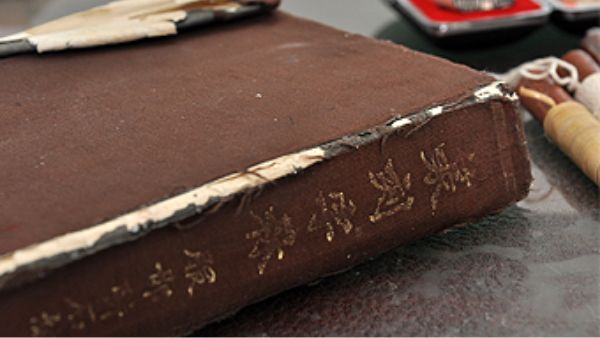

「篆刻辞林」

字をつくるときに使います

「玉鋼の仕上げ刀」

玉鋼で作られた仕上げ刀です。

愛用している、玉鋼で作られた仕上げ刀です。仕上げ刀は、恐ろしいほどの切れ味と硬度を持っています。手仕上げの最後の工程は、ほどよい緊張感をいつも持ち続けるようこの仕上げ刀を使います。

- 柘植の実印15mm【K様】

- お世話になっております。

本日、御社に作成頂きました実印が到着いたしました。

箱から出して捺印したところ紙にすーと綺麗な印章があらわれて感動いたしました。

ありがとうございました。

これで御社に認印、銀行印、実印と全てお願い出来ました。

コロナの影響で皆さん大変な時期、改めて自分はどう生きるべきか考える時期ですよね。

これをきっかけに新しく素晴らしい時代へ変わると素敵ですね。

皆さんも体調管理には十分に気を付けてくださいね!

ありがとうございました。

感謝を込めて - 白水牛(色付き)の実印15mm・銀行印13.5mm 2本セット【S様】

-

こんばんは。

この度は、とても立派で美しい実印と銀行印を作って頂きまして、ありがとうございました。

確かに先程受け取りました。

とても丁寧な鑑定書や保証書もとっても嬉しかったのですが、印鑑セットのラッピングも美しく感動しました。

印鑑自体も、とても美しく柔らかで改めて、名付けてくれた両親に感謝し、御社の皆様にも感謝の気持ちでいっぱいです。

本当にありがとうございました。

大切に使わせて頂きます。

気温差の大きい時期ですから、皆様もお身体に気をつけて、お過ごし下さい。

お世話になりましてありがとうございました。 - 白水牛(純白)の実印16.5mm【H様】

- 中尾明文堂 上野山様へ

Hです。

とても楽しみにしておりました印鑑が、待ちに待った印鑑が、届きました。

どうもありがとうございました。

箱の青い鶴を見ただけで 心が温まる思いがしました。可愛いくて嬉しいです。

プレゼントされた本人が、緊張しながら ゆっくりと丁寧に包みを開けて、ひとつ目の大きな箱を開け、中に入っていた大きな印鑑ケースを取り出し、更に その中に鎮座していた印鑑ケースを取り出して、震える指でカチッと開いた瞬間、その場に居た全員が 思わず「おぉー」と なりました。

手彫りして下さった素晴らしい印鑑には 感動があるのですね。

本人は「す、すげーこれ、俺の」と。

間違いなく 生涯大切にするだろうと思いました。私達にとりましても ずっと心に残るだろう一点もの のプレゼントを渡す事が出来て嬉しい限りです。

昨日は、印鑑をテーブルの真ん中に置いて 名前の話しなどで とても楽しい時間を過ごすことができました。小包みの無事の到着とお礼が遅くなってしまい 申し訳ありません。

どの国であっても どの地域であっても 不安な毎日ですが、お体には どうかご自愛下さいませ。

この度は 本当にどうもありがとうございました! m(_ _)m ( ´ ▽ ` )ノ 中尾明文堂様で良かったです! - 白水牛(色付き)の実印15mm・銀行印13.5mm 2本セット【H様】

- 開運会社印鑑の中尾明文堂 上野山先生

本日、娘の独立の為に依頼した印鑑が届きました。

どんな印鑑に仕上がっているのか?すごく楽しみにしていましたが、とても素敵なラッピングをしていただいていたので…先に覗くことはできず…(笑)

娘にプレゼントしてから拝見いたしました♪

こんな御時世で、印鑑の風習を問われていますが我が家から巣立っていく子供達の未来の守護と責任を願う宝になることを願ってます。

ありがとう存じました。

サイトの問い合わせのところに入力して送信したのですが、エラーが何度も出てしまったのでメールで送信しました。

近いうちに息子の印鑑もお願いすると思います。

よろしくお願い致します。

この御時世ですが、先生もどうぞご自愛下さいませ。 - 白水牛(純白)の実印13.5mm・銀行印12mm・認印10.5mm 3本セット【O様】

- 東京都武蔵野市のOです。昨日ご送付いただいた印鑑を確かに受領しました。

想像していた印影と少し異なっていましたが、この世に一つだけのものですので、少しづつ馴染みながら、大事に使わせていただきたいと思います。 - 黒水牛の3本セット【N様】

- 本日、届きました。

箱をあけると、折紙の鶴が、ご丁寧な梱包ありがとうございました。

印鑑、大事に使わせて頂きます。

尚、古い印鑑を供養していただけると書いてありましたので、先になりますがお願いしたいと思います。

その折は連絡させて頂きますので、よろしくお願いします。 - 黒水牛の実印16.5mm・銀行印15mm・認印12mm 3本セット【Y様】

- 川口市のYでございます。この度は大変お世話になりました。

四月の誕生日あたりに帰省した際、息子に渡す予定でございましたが、コロナの影響で帰省できず、残念ながらまだ渡せておりません。

宅急便で送ることも考えましたが、 やはりお心込めて彫って頂いた大切な物ですので、直接渡そうと思っており、仏前に置いております。のしや折り鶴、鑑定書とお心遣いに感謝しております。

また本人に渡しました際には、ご連絡させて下さい。それまで印鑑を拝見するのを楽しみにしたいと思います。

世の中、今大変でございますが、どうぞ上野山様もお身体大切に、コロナにかからないよう、お祈りしております。 - 白水牛(純白)の銀行印12mm【K様】

- 中尾明文堂さま

お世話になりました。

無事、印鑑が届き、孫に通帳を作ることができました。

白い印鑑がきれいで、娘夫婦も喜んでくれました。

感謝いたします。 - 黒水牛の銀行印15mm・認印12mm 2本セット【Y様】

- 中尾明文堂 ネット店 上野山様

このたびは、息子の就職祝いの印鑑を作ってくださいまして、ありがとうございました。

息子の門出に、相応しいものと思って注文させていただきました。

鑑定書もつけていただきまして、 印相も美しくて、唯一無二のデザインで、運気がアップするような気がします。

息子もこれから頑張れそうな気がするといって、大変喜んでくれていました。

とても、印判面がクリアです。

嬉しくて試し押しを何回もしていました。

感謝感謝です。 素敵な印鑑、本当にありがとうございました。 - 柘植の認印10.5mm【O様】

- 中尾文明堂様

先ほど印鑑を受け取りました。

手にとったところとても心地よく、繊細かつ大胆な書体がうれしく末長く大切にします。

またいつか実印銀行印の作り直しの機会が必要になったときにはお願いしたいです。

今回はすてきな印鑑をありがとうございます。